結婚相談所やマッチングアプリが当たり前になった時代。ところが、いざ使ってみると“スペック勝負”に振り回され、想像以上に苦戦する方も少なくありません。そんな婚活の“リアル”を、研究者として&自身の壮絶失敗体験を踏まえて分析・発信している高橋 勅徳さんに伺いました。

婚活パラダイス編集部 編集長

婚活パラダイス運営のLIFRELL代表取締役。自ら大学教授7名を含む婚活や恋愛に関する専門家へインタビュー取材、インタビュー数36名以上、また結婚相談所の事業者インタビューは52社、マッチングアプリ事業者インタビューは12社、利用者へのインタビューは100件以上実施。専門家から得られた知識を記事に反映しています。▶その他:執筆、編集メンバーはこちら

お問い合わせ:コンタクトフォーム

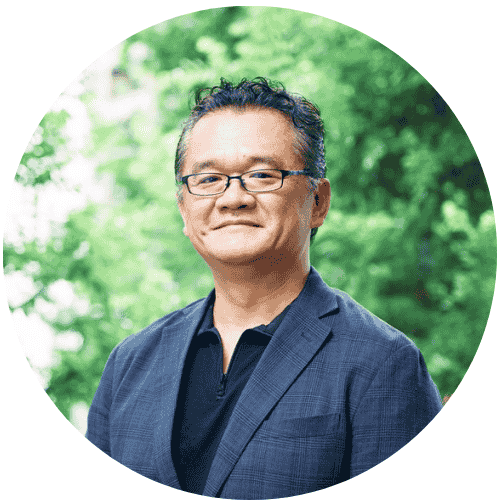

東京都立大学 准教授・高橋 勅徳さん × 婚活パラダイス編集部 スペシャル対談

東京都立大学 准教授

高橋 勅徳さん

東京都立大学大学院経営学研究科准教授として、ベンチャー企業研究や経営組織論を専門に研究。自らも婚活パーティーや結婚相談所、マッチングアプリを体験し、市場に潜む「独特の力学」を経営学・経済学の視点から鋭く分析してきた。

編集部

本日はお忙しい中、お時間をいただきありがとうございます。近年、マッチングアプリや婚活パーティー、結婚相談所なども増えていますが、そうした婚活サービスの本質や課題を、しっかりと研究・分析されている専門家のご意見を取り入れたいと思いまして、今日はぜひ高橋先生にお話をうかがえればと思っています。よろしくお願いいたします。

はい、こちらこそよろしくお願いいたします。大学の研究者としては少し特殊なテーマかもしれませんが、僕自身が「婚活でとことん失敗した」という実体験から、この分野を研究するようになりました。

今日はざっくばらんに何でもお話しますので、遠慮なく聞いてください。

なぜ「婚活」を研究テーマに? 経歴ときっかけ

編集部

まず最初に、先生のご経歴や、なぜ婚活を研究することになったかを改めてお聞かせいただけますか。先生は元々ベンチャーイノベーションなどの経営学がご専門と伺っています。

もともとは経営学者として、いわゆるベンチャー企業や社内ベンチャー、ソーシャルビジネスといった「新規事業」や「社会的企業」の研究を長く続けてきました。

2002年に大学院を修了し、その後大学教員になり、約15~20年ほどはベンチャー関連の研究で一通りやるべきことを終えたという感覚があったんですね。

ちょうど2018年頃、研究プロジェクトがひと段落して、大学教員という職業に就いてはじめて「締め切りのない状態」に初めてなったんです。これは研究者としてはめったにない機会でして(笑)。

それで「時間に余裕ができたなら、一度本腰を入れて結婚について考えてみるか」と思ったのが最初です。

それまではずっと忙しく、正直「自分には結婚なんて縁がない」と思っていましたし、モテない人生をずっと歩んできたので意識したことがなかったんですよ。

編集部

研究者の方は就職時期や研究プロジェクトの区切りによって、結婚のタイミングが遅れがちという話はよくうかがいます。周りが結婚していく中で、ご自身はどうだったのでしょうか。

僕の場合、「40歳を過ぎたくらいでそろそろ考えてみようか」という典型パターンでした。きっかけとしては、共同研究仲間だった友人に子どもが生まれたことが大きいですね。

彼らを見ていて、「研究一本で走り続けてきたけれど、今後の人生をどうしよう?」と初めて思ったんです。

ただ最初から「婚活を研究にしよう!」というわけではなかったんです。周りからは「大学の先生で収入も安定しているのだから、婚活すればすぐ結婚できるでしょ」と言われましたし、私もそう思っていました。

でも、実際にやってみたら全然うまくいかなかったんですよ(笑)。

婚活を“本気で”体験してみたら…壮絶な失敗体験

編集部

先生の本を拝読すると、本当にたくさんの婚活サービスを試され、なかなか壮絶なエピソードも多かったですよね。最初はどんなサービスから始められたのですか。

いちばん手軽に始められそうだった婚活パーティーに行ってみました。ところが、当時40代前半で「大学教員」というスペックは、いわゆる「ハイスペック男性向け」のパーティーにしか応募できない。

そこに行くと、年収が高い方・経営者・医師など“超ハイスペック”の男性が集まっているわけです。結果、大学准教授の収入では全然相手にされない(笑)。

高収入が差別化にならないどころか、その中で僕はむしろ下のほうになってしまうんですよ。

それで「これは想像以上に難しいぞ……」と気づきはじめ、さらに何度も失敗を重ねました。

ブランド品を買わされかけた話や、趣味の筋トレを話したら罵倒された話など、たくさんありましたね。

編集部

かなり厳しい出来事が多かったようですが、そのまま一旦諦めるのではなく、本格的に「もっと研究しよう」となったのはなぜでしょう。

当時はストレスも大きくて、酒の場で知り合いの研究仲間に面白おかしく話すことで、ストレス発散していたんです。

するとある学会の先生に「価値評価研究の特集号があるから、そこに“価値評価実践としての婚活”を書いてみないか」と言われて。

マッチングサービスや婚活産業って、いまや日本で6000億~9000億円規模といわれる大きな市場なんですね。

しかも世界的に見ても、「ここまで巨大な婚活産業がある国」は珍しい。

僕は経営学の専門家でもあるので、社会問題を解決する一手段としてのビジネスや、価値評価の仕組みという観点からも分析できるなと思い、論文化することにしました。

それなら「婚活サービスを全部体験しよう」と決め、一度は軽く諦めかけたところをもう一度仕切り直して、マッチングアプリや結婚相談所に本気で取り組んだんです。

論文が“コロナ超え”のダウンロード数1位に

編集部

執筆された論文が一気に注目を集めたそうですね。

そうなんです。2020年に発表した論文が、その年にいちばんダウンロードされた学会誌の論文になりました。

ちょうどコロナが始まった時期だったので、感染症対策関連の著名な先生方の論文よりダウンロード数が上回ってしまった(笑)。

「みんなコロナの次に婚活を心配してるのか?」と思うくらい反響が大きかったですね。

さらに書籍としてもまとめて出したところ、男性読者から「自分も同じ目に遭った」「あれは本当にしんどかった」など共感の声が多数届きました。

実は婚活は多くの人が何らかの苦労をしていても、それを表で言いづらい。だけど僕の本や論文を読んで「ようやく説明がついた」と感じる方が多かったんだと思います。

なぜ「婚活サービス」で苦労する人が多いのか?

編集部

先生ご自身の体験も踏まえて、「婚活サービス」がどこか結婚から遠ざけている面がある、という指摘もありますよね。例えばスペック重視・条件比較ばかりになってしまうなど……。

かつては「とりあえず、出会いが限られた狭い世界の中で、近場の人と徐々に親しくなった結果として結婚に至る」のが普通でした。

けれど、今はマッチングアプリが発達して、理論上はいくらでも出会える。すると比較できる相手が“無限に”いるわけですよね。

これは自由度が高まった反面、「もっといい条件の人がいるかもしれない」となってしまって、婚活迷子になることがある。

しかし一方で、誰とでも平等に出会うチャンスが広がった時代とも言えます。昔は家同士のお見合いで強制的に決まったり、職場恋愛しか方法がなくパワハラ・セクハラ的な関係を我慢せざるを得なかったり、とにかく選択肢が狭かった。

今は少なくとも“どんな相手を選ぶか”“そもそも結婚するかしないか”も含め、個人が自由に決められるようになった。これは歴史的に見ても大きな変化だと思います。

編集部

確かに自由度が上がりすぎたので、使い方を誤ると不幸にもなるし、うまく使うとむしろ理想に近い相手と出会える機会が増える……。両極端になりやすい印象です。

そこが重要です。車の運転と同じで、初心者がいきなりアクセルを踏みすぎて事故を起こすのと同じようなもの。

マッチングアプリは、社会人になってから初めて触れる人も多いわけです。学校で教えてくれるわけでもないし、当然トラブルも起きる。

でも、それを「昔のほうが良かった」というのは違うと思うんです。昔は昔で、お見合い強制や離婚が認められない時代の不幸や苦しみも多かったはずですから。

結局、「ツールをどう使いこなすか」が大切で、最低限のリテラシーや注意点は中高生くらいから教えるべきだ、という意見すらあるほどです。

実際に大学で授業として取り上げると、特に女子学生は食い入るように話を聞きます。

「男性がどういう論理で大量にアプローチしてくるのか」「なぜ一定の女性は“もっとハイスペックを”と感じてしまうのか」を知るだけでも、トラブルを減らせるはずです。

「努力しろ」「我慢しろ」では解決しない――婚活との付き合い方

編集部

先生の著書でも「婚活サービスに携わる業界側も含めて、『我慢しろ』『もっと頑張れ』だけで済ませがちな風潮がある」と書かれていましたね。

そうなんです。結婚相談所のカウンセラーやマッチングアプリのアドバイスでも、「もっと妥協して低めの条件で探しなさい」「我慢し続ければ、いつか良い出会いがある」といった精神論ばかりが強調される。

もちろん、自分の希望条件と現実の落差を理解することは大事ですが、強引に「あきらめなさい」と迫るのは違うだろう、と。

むしろ「なぜ自分はもっと上を目指したいと思うのか」「マッチングアプリはそういう比較意識を加速するから、うまく利用しなければ事故が起きる」など、“構造的な力学”をきちんと理解することのほうが大事だと思います。

編集部

なるほど。先生ご自身は最終的に「もう自分は結婚や恋愛を諦める」と決断されていますが、それはある意味、徹底的にやってみた結果のひとつの選択ということでしょうか。

そうです。これは僕が「大失敗したから」という僻みではなく、本当にたくさんのサービスを試し、相当お金も時間もかけてやってみてダメだった。

そうすると「もう十分やった。これ以上我慢して、時間もお金を費やしてまで結婚するより、一人で楽しく生きる道を追求したほうが良いよね」と納得できました。

一度も試みないまま「結婚はいいや」と言うのとは違って、「やるだけやって無理なら仕方ない」と腹をくくれば、むしろ人生はスッキリします。

もちろん、その過程で運良く理想的な相手と出会える人はそれで結婚すればいい。それこそが“自由に選択できる時代”の良さだと思うんです。

今後の研究テーマは「シニア婚活」!? そして“そこそこ企業”という新しい生き方

編集部

結婚を諦めると公言されても、今度は「シニア婚活市場」からアプローチがくることがあるそうですね。

実は50代に入った途端、SNSを介してなぜか60代くらいの女性からお声がかかるようになって(笑)。

「若い男性」(といっても10歳差くらい)を望むシニア女性の一部から「高橋先生ならいけるのでは?」と勝手に期待されるパターンが生まれているようです。これもある意味、新しい市場原理を見せられている感じですね。

ただ、今のところ僕自身は「もう婚活にエネルギーを注ぎたくない」と思っているので、そうしたお誘いには一切応じていません。

でも、10年、20年後に「死にかけの男性は相続目的でモテる」みたいなシニア婚活のリアルが本格化していくかもしれない。それを研究するのも面白いとは思っています。

編集部

これから団塊ジュニア世代がどんどんシニアになっていきますから、シニア婚活市場も確実に拡大しますよね。

そうですね。僕と同年代が高齢化して、離婚や死別などで再婚市場に参入するケースもますます増えると思います。

それは大きな社会現象になる可能性が高い。10年後くらいに、もし僕が元気で「気が変わったら」、またフィールドワークとして婚活に挑むかもしれません(笑)。

編集部

いっぽうで、最近は「そこそこ企業」という本も出されましたよね。婚活だけでなく、生き方や働き方全体を見直すような視点と感じました。

僕はベンチャー企業研究が専門でもありますが、今後は「ライフスタイル起業」と呼ばれるような、小さく始めて、そこそこ稼いで好きな生き方をする――そうした人が増えると思うんです。

老後にどう備えるかとか、「もし会社を辞めても自分で軽く稼いで暮らせる」くらいのセーフティネットがあれば、無理に結婚して生活を支え合わなくても一人で自由に生きられる社会になる。

そこにこそ大きな価値があるんじゃないか、という研究ですね。

研究を続けるのも好きですが、バイクや釣りなど今しかできない趣味を思い切り楽しみたい気持ちも強いので(笑)。まだ60代70代になっても元気なうちに、人生をどう設計すればいいかを考えていきたいです。

最後に:婚活は「我慢」ではなく「ツールとの付き合い方」を学ぶ時代

編集部

今日は「婚活で失敗した経験」をここまでオープンに語っていただき、本当にありがとうございました。先生のお話は、ネガティブな話に終わらず「いまは自由に選べる、いい時代でもある」というポジティブな視点が新鮮でした。

最初に本を書いた頃は、正直「恨み節」全開だったんですが(笑)、今は落ち着いて「これも時代の必然だし、使い方を間違えなければ悪いことじゃない」と思うようになりました。

婚活サービスは自由を広げてくれるツールであって、昔のように家制度や職場結婚の制約だけしかなかった時代よりも、はるかに多くの人が幸せになる可能性があると思います。

ただ、使いこなし方を知らないままだと迷子になったり、辛い思いをしたり、悪用されたりする危険もある。

個人のリテラシーだけではどうにもならない部分は、運営企業の責任として改善していく必要がある。

そこを社会全体で整えていけば、今後ますますいい方向に進むんじゃないでしょうか。

編集部

本日は貴重なお話、ありがとうございました!

こちらこそありがとうございました。皆さんの活動にも期待していますし、婚活パラダイスの読者の方にも、少しでも参考になる情報になればうれしいです。今後ともよろしくお願いします。

編集後記

今回の取材では、婚活実体験の「リアルな失敗談」から学術研究につながった異色の研究者、高橋先生ならではのお話をたくさん伺いました。

- 「我慢しろ」ではなく「ツールをどう使うか」を学ぶ重要性

- 結婚そのものを諦める/諦めないは、徹底的に試してから自身で判断したほうが納得度が高い

- シニア婚活や再婚の市場も今後間違いなく拡大していく

婚活市場が拡大していく背景には、私たちがより自由に個人の生き方を選べるようになったというポジティブな側面があります。一方で、新しいサービスにリテラシーが追いつかず、悲しいトラブルも起こってしまう。高橋先生のお話は、この「自由」と「トラブルの増加」という二面性をどう捉えればいいのか、大きな示唆を与えてくれました。

結婚したい方もしなくていいと思う方も、あるいはまだ迷っている方も、「自分の生き方」を改めて考える参考にしていただけたら幸いです。