マッチングアプリや結婚相談所が溢れ、だれもが出会いを得やすくなった時代。

ですが、果たして“結婚”それ自体がゴールなのでしょうか。

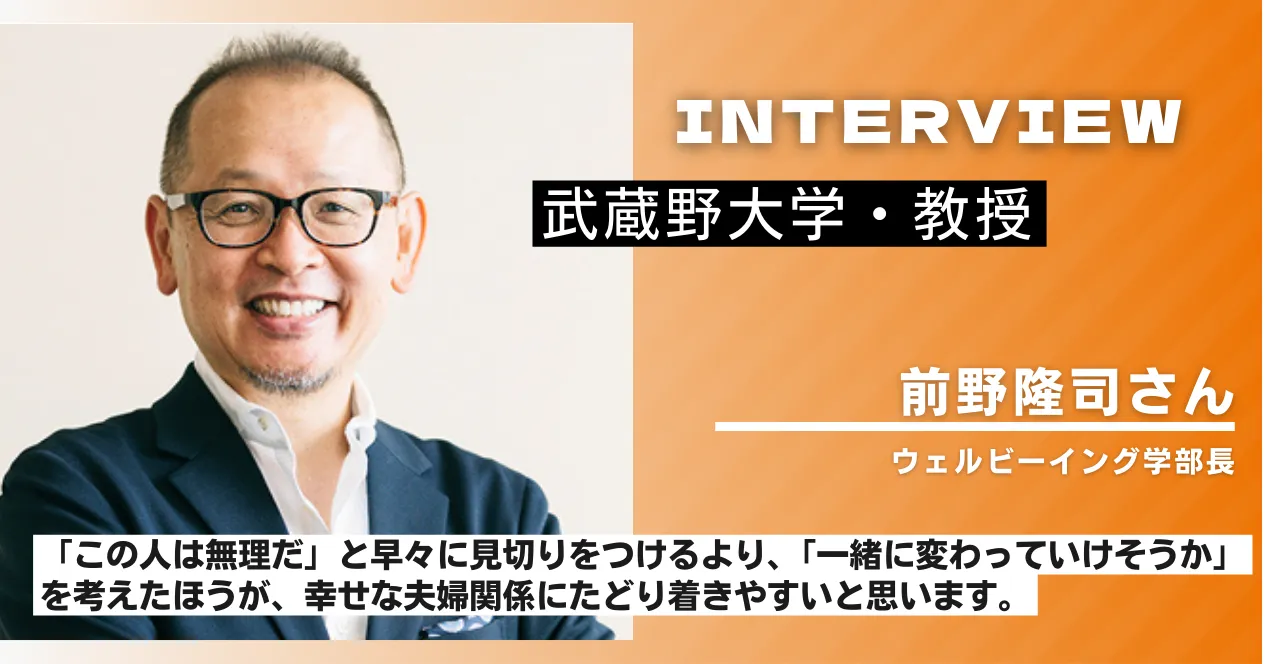

恋愛・結婚情報メディア「婚活パラダイス」編集部では、“結婚後の幸せ”までも見据えた取り組みを拡充すべく、幸福学の第一人者として知られる前野隆司教授(武蔵野大学ウェルビーイング学部長・教授、慶應義塾大学名誉教授)にインタビューを実施しました。

元エンジニアとして「幸せ」を“設計変数”として捉えてきた経緯や、日本の婚活事情への示唆、夫婦間コミュニケーションの重要性、AIによる婚活サポートの可能性に至るまで──。

対談を通じて、見落としがちな「結婚の本質」が浮き彫りになってきました。

婚活パラダイス編集部 編集長

婚活パラダイス運営のLIFRELL代表取締役。自ら大学教授7名を含む婚活や恋愛に関する専門家へインタビュー取材、インタビュー数36名以上、また結婚相談所の事業者インタビューは52社、マッチングアプリ事業者インタビューは12社、利用者へのインタビューは100件以上実施。専門家から得られた知識を記事に反映しています。▶その他:執筆、編集メンバーはこちら

お問い合わせ:コンタクトフォーム

前野隆司 教授× 婚活パラダイス編集部 インタビュー対談

前野隆司教授は、婚活・恋愛領域で「長続きする幸せな関係」を科学的に語れる希少な研究者です。わかりやすく教えてくれたのでぜひ最後までご覧ください。

エンジニアから幸福学研究者へ──“豊かさ”は何で決まるのか

— 本日はお忙しいところありがとうございます。まずは読者の皆様に、先生の研究に至る背景をお伝えできればと思います。もともとエンジニアの道を進まれていたのですよね。

はい、もともと私はエンジニアとして技術開発に携わったり、研究活動を行ってきました。

ところが、社会全体が物質的に豊かになっても、人が必ずしも幸せを感じていないことに疑問を持つようになったんです。

GDPや経済成長だけが豊かさを表す指標ではない。

ならば「人が本当に幸せだと感じるのはなぜか?」を解明し、エンジニアリングの“設計変数”として取り入れたらどうなるのか──これが、私が幸福学に進むきっかけでした。

— “幸せをエンジニアリングする”というユニークな切り口が印象的ですが、実際の社会問題、特に結婚・家族というテーマとも関連してくるわけですね。

そうですね。

幸せの概念はとても広いですが、家族や夫婦、パートナーシップは私たちが日常を送る上で欠かせない要素ですから。

結果的に、社会が直面する少子化や婚活の形にも深く関わってきます。

「幸せの四因子」はどのように生まれたのか

— 前野先生といえば「幸せの四因子」というフレームワークが有名です。これはいつ頃、どのようにして導き出されたのでしょう?

本格的に幸福学の研究を始めたのは2008年ごろです。

過去の研究やアンケートをもとに因子分析を行うと、驚くほど安定して

「やってみよう」「ありがとう」「なんとかなる」「ありのままに」

という4つが抽出された。

いわば4つの柱が相互に作用しあって、人の幸せを底上げしているんです。

— この4因子、まさにどれもが日常生活や夫婦生活に直結しそうですね。

本当にそうなんです。

たとえば「やってみよう」は、行動や成長への意欲。「ありがとう」は他者への感謝・貢献。

「なんとかなる」は前向きな楽観性。

そして「ありのままに」は自己受容や相手の個性を認める姿勢。

どれか一つではなく、4つすべてをバランスよく持つことで、人はより充実した人生を送りやすいとわかりました。

幸福と結婚の関係──スペック重視は半分間違い?

— 婚活の最前線で見えてくるのは、どうしても年収や見た目など“スペック”に集中しがちな風潮です。こうした傾向について、先生はどのように考えていらっしゃいますか?

生活をともにする以上、ある程度の経済力は無視できない面があります。

ただ、それだけに絞ってしまうのは半分間違いですね。

自分と向き合い、相手を理解し、かつ「ここから一緒に成長していけるか」を見極める視点のほうが、長期的に幸せになれると思います。

スペックの高さだけに注目すると、本質的な人間性や価値観の相性を見落としがち。

結果として結婚後に「思っていたのと違う」という問題が出やすくなります。

“ありがとう因子”だけじゃない? 幸福研究の正しい捉え方

— 先生の研究では「ありがとう因子(感謝)」が注目されがちです。ただ実際は「やってみよう」「なんとかなる」「ありのままに」など、どれも必要だと。

そうなんです。

すべての因子がバランスよく作用してこそ、幸せが長続きするというのが私たちの研究の結論です。

— 感謝も大事だけれど、相手を尊重する「ありのままに」や、何か新しい体験をともにしようとする「やってみよう」など、いずれも結婚生活で必要そうですね。

そうです。

結婚後の家事や育児を協力するには「やってみよう」の積極性も必要でしょうし、相手に小さな「ありがとう」を伝え合うことで、より良い関係を保てます。「なんとかなる」といった前向きさがあれば、多少の行き違いがあってもコミュニケーションで乗り越える意欲が持てる。

4因子のどれが欠けても、なかなかうまくいかないんです。

婚活市場の現状:昭和の価値観とスペック依存

— 日本全体で見ると、昭和的な「夫が高収入、妻が専業主婦」というモデル像を理想として引きずっている方が多いように感じます。一方で女性も働くのが当たり前の時代にシフトしつつあり、なかなか現実と理想が噛み合わない印象です。

本当にそうですね。

現代社会では女性で高い収入を得る方も少なくありませんし、一方で「自分よりさらに高収入の男性でなければ」と思い込んでしまうケースも多い。

年収の高い男性は当然限られますし、データ上はかなり少数になってしまうわけです。

結果として「年収の理想は高いけど現実には出会えない」となる。

相談所や婚活アプリ側も、そこをうまくフォローできず、むしろ“高収入男性”ばかりを過剰にプッシュしてしまうこともある。

— そういう構図だと、多くの人は埋もれてしまいがちですよね。特に年収や外見に自信がない方は、最初から選択肢にすら入れないような。

本当はそれぞれ魅力があるのに、見えていないだけなんです。

沖縄では“大家族で助け合いながら子育てをする”などの文化的背景があるように、日本のどこにでも昔は“ご近所さん同士や家族同士で助け合う”空気がありました。

ところが現代の結婚市場は、狭いスペック基準から入っている人ほど、そうした“人間的成長”や“家族的な助け合い”という視点から遠ざかっている印象がありますね。

成長を見据えるパートナー選び──「人は変われる」を信じる意味

— 結婚は一生のことですし、“今この瞬間”だけで判断してしまうと、本来持っている潜在能力や優しさを見逃してしまうかもしれませんね。

そうなんです。人は成長します。

性格だって自分や周囲の働きかけ次第で変化しうる。

服装や外見の清潔感も、ちょっとした指導やAIによるアドバイスでずいぶん変わるものです。

コミュニケーションスキルも、訓練を積めば格段に上がる。

だから「この人は無理だ」と早々に見切りをつけるより、「一緒に変わっていけそうか」を考えたほうが、幸せな夫婦関係にたどり着きやすいと思います。

沖縄やフランスはなぜ子どもが多い? 地域性と制度の観点

— 先ほど沖縄の例が出ましたが、フランスなども出生率が比較的高い国として知られています。そこにはやはり文化や制度の違いもあるのでしょうか?

フランスは、かつて少子化が進んだときに「子どもを産むほど優遇される」よう大胆な制度改革を行いました。

いわゆる税制優遇だけでなく、子育て支援策もしっかりしている。

さらにラテン系の国民性なのか“恋愛するのが自然”という雰囲気も影響しているかもしれません。

沖縄は昔からの“助け合い”や“大家族”の文化が根強く残っており、「子育ては大変だけど、まわりがサポートしてくれるから大丈夫」という空気感があります。

東京のような大都市部はコストや住環境の問題もあり、子育てがしやすいとは言いにくい面もあります。

結婚後が本番!? 夫婦関係をアップデートする“対話”の重要性

— “婚活=ゴール”と思ってしまうと、結婚後に「こんなはずじゃなかった」となるケースも多いですよね。少子化への影響を考えても「結婚後の幸福」がとても大事だと感じます。

おっしゃる通りですね。

日本ではまだまだ夫婦間の“対話”が根づいていないケースが少なくありません。

いざすれ違いやトラブルが起こったときに、ふたりで話し合う術を知らない人が多い。

そのままコミュニケーション不全に陥り、「やっぱり合わない」→離婚、となりがちです。

実はヨーロッパなどをはじめとして、夫婦カウンセリングやマリッジセラピーが普及している国もあります。

対話のやり方、感謝の伝え方、相手を尊重する工夫などをプロから学ぶ機会が整っているんですね。

一方、日本ではあまり整備されていません。

— 確かに、企業の「人材育成研修」などはありますが、夫婦間コミュニケーションや家庭生活へのフォローは極めて少ない印象です。

そこを取り入れるだけで離婚がかなり減るんじゃないかと、私は感じています。

「幸せの四因子」も含め、ちょっとした“相手の立て方”や“自己開示”の方法が身につくだけでも、結婚生活はぐっと円滑になるはずですよ。

AIと婚活:コミュニケーション練習と外見指導の新しい形

— 最近はAIを活用した婚活サポートの可能性も注目され始めています。AIがプロフィール写真から外見的なアドバイスをしたり、仮想会話でコミュニケーションの練習パートナーになるサービスも登場しつつあるようです。

これは非常に面白いと思います。

まず外見の改善は、AIアドバイスなら気兼ねなく挑戦できますよね。

AIが「こういう服装があなたに合いそうです」と提案してくれたら、一気にイメチェンできる。

コミュニケーション力を伸ばすのもAI相手なら、何度失敗しても恥ずかしくないし、怒られない。

自然言語処理がどんどん進化しているので、会話シミュレーションの精度も今後かなり上がるでしょう。

人間相手だと挫折しやすい分野なので、AIサポートは意外なほど大きな成果をもたらすかもしれません。

幸福学をどう広めるか──本当の課題は「伝え方」

— 先生の著書は意識の高い層に広く読まれていますが、一方で本来もっと必要としている層には届きづらい面もありますか。

そうですね。

たとえば『幸せのメカニズム』という私の本を手に取る方は、わりと自己成長意欲のある人が多い。

もともとポジティブで「もっと幸せになるためには?」と意識が高い層が読み込んでくれる。

一方で、実際には「今、どん底で苦しんでいる人」が知ってこそ救われる内容だったりするのに、なかなか届かないんです。

そこで私が力を入れたいのは「いかにして広めるか」。

漫画化やドラマ・映画作品なのか、あるいは企業の研修プログラムや自治体の地域事業と結びつけるなど、メディアミックス的にアプローチしないと、“本当に届いてほしい層”までは届けられないという歯がゆさがあります。

— 婚活市場も同じ課題を抱えていると思います。情報が多いようで、みんなが同じようなスペック競争に走る。もっと幸せになるためのエッセンスは既にあるのに、伝わらない。

まさにそれです。

結婚をゴールにしがちなメディアの打ち出し方も、結婚後のフォロー体制も含め、もう少し“本質的な幸福”を広く知ってもらえる仕組みが必要ですよね。

前野教授が考える未来の展望

— 最後に、先生が今後注力されたい研究や取り組みについて教えてください。

幸福学そのものの研究はもちろん続けますが、同時に「社会実装」「普及」に力を入れたいと思っています。

大学や企業、自治体に限らず、家庭や個人単位での研修やワークショップがもっと広まれば、日本人の“コミュニケーション下手”や“結婚後のすれ違い”はかなり減らせると思うんです。

具体的にはAIの活用や、まったく新しい結婚相談所モデルの構築なども期待しています。

恋愛がうまくいかない原因や離婚の火種の多くは、ちょっとした意識付けや対話スキルの不足ですから。

それらをテクノロジーや学問の力で補い、さらに人間同士が支え合っていけるような仕組みづくりを一緒に考えていけたらと思います。

編集後記

今回のインタビューを通じて強く感じたのは、“結婚をゴールにせず、その先の幸せをどう築いていくか”という視点の重要性です。

前野教授の提唱する「幸せの四因子」──「やってみよう」「ありがとう」「なんとかなる」「ありのままに」は、夫婦生活のさまざまな局面で力を発揮しそうだと感じました。

特に、「相手は成長するし、自分も変われる」という発想は、従来の“スペック重視”の婚活観を大きく覆すものです。

外見でも年収でもなく、「これから一緒に変わっていける関係」を築くために必要なことは何か。そのヒントこそが、本記事の中に散りばめられた対話・感謝・協力・楽観性ではないでしょうか。

今、日本は少子化や地方の過疎化など、家族と地域を取り巻く課題が山積しています。

しかし、結婚をめぐる価値観や仕組みを大きく変えれば、未来は決して暗くありません。

婚活パラダイス編集部としても、より多くの人が“結婚後の幸せ”まで叶えられるよう、引き続き情報を発信していきたいと思います。

以上、恋愛・婚活情報メディア「婚活パラダイス」編集部が

武蔵野大学ウェルビーイング学部長・教授、慶應義塾大学名誉教授の前野 隆司さんにお話を伺いました。

今後の婚活サービスや結婚相談所の在り方、そして私たち一人ひとりの意識が変わることで、きっと新しい「幸せのかたち」が広がっていくはずです。

(取材・文/婚活パラダイス編集部)

-

恋愛は“本能”と“市場”の掛け合わせ!ぐっどうぃる博士が教える、婚活で『運まかせ』を脱却する方法

-

57歳アプリ婚!二度の離婚、100人との出会いを経て掴んだ「永遠の相思相愛」の秘訣【婚活コンサルタント高嶋めぐみさんインタビュー】

-

「恋愛力は外見だけじゃない」ファッション業界のプロが語る婚活メソッドAi Styling 荒井 愛さん

-

「結婚できない社会」は変えられるのか?中央大学 山田昌弘教授が語る“少子化30年の実態”

-

「結婚で幸福になれる条件とは?」拓殖大学 教授 佐藤 一磨が提示する日本の課題とは

-

婚活界の“松岡修造”! その熱量で日本の少子化を止める―荒木直美さんの“荒木メソッド”に迫る