マッチングアプリや結婚相談所が普及し、“出会いの数”はかつてなく増えています。

それでも少子化や生涯未婚率は改善せず、むしろ「強者総取り」「婚活疲れ」を嘆く声が数多く聞かれるのが現実です。いま、真の意味で“結婚につながる”出会いには何が足りないのでしょうか。

そこで注目されるのが、愛媛県の婚活支援事業などで成果を上げたAIレコメンドシステム。

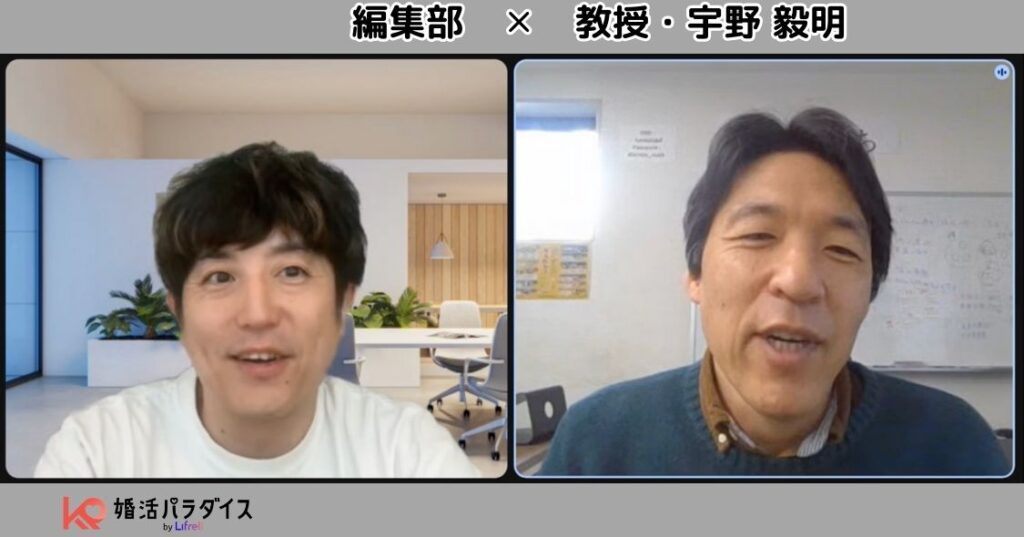

その開発・運用に携わりつつ、婚活や恋愛をめぐる社会課題の奥深さを探求してきたのが、情報・システム研究機構 国立情報学研究所 情報学プリンシプル研究系 教授・宇野 毅明(うの たけあき)さんです。

「婚活パラダイス」編集部が行ったインタビューでは、AI技術の側面にとどまらず、実はもっと根本的な“人間同士の興味の持ち方”“現代社会が生み出す“キラキラ結婚観”の罠”など、多角的な視点から解説していただきました。

「なぜ、“出会うだけ”では結婚にたどり着かないのか?」そのヒントを是非、ここで見つけてください。

婚活パラダイス編集部 編集長

婚活パラダイス運営のLIFRELL代表取締役。自ら大学教授7名を含む婚活や恋愛に関する専門家へインタビュー取材、インタビュー数36名以上、また結婚相談所の事業者インタビューは52社、マッチングアプリ事業者インタビューは12社、利用者へのインタビューは100件以上実施。専門家から得られた知識を記事に反映しています。▶その他:執筆、編集メンバーはこちら

お問い合わせ:コンタクトフォーム

教授・宇野 毅明さん× 婚活パラダイス編集部 インタビュー対談

情報・システム研究機構 国立情報学研究所 情報学プリンシプル研究系

教授・宇野 毅明さん

情報・システム研究機構 国立情報学研究所 教授。理学博士。データマイニングや組合せ最適化のアルゴリズム開発で多くの受賞歴を持ち、婚活支援へのビッグデータ活用にも注力。愛媛県法人会連合会と連携し、AIレコメンドによるカップリング率向上に寄与するなど、膨大なデータ解析と社会実装を両立させる先駆者として注目を集めている。

AI研究者が“婚活”に関わる理由――末期感あふれる恋愛市場の課題

— 本日はお忙しいところ、ありがとうございます。

実は私たち、結婚相談所やマッチングアプリのユーザーさんや運営会社さんへのインタビューを重ねる中で、「なぜこんなにツールが充実しているのに多くの人が疲れてしまうのか?」と問題意識を感じていました。

そんな折、宇野先生がAIレコメンドを使った婚活支援に関わったという記事を拝見しまして。AIやアルゴリズムの専門家がなぜ婚活? と興味を持ったんです。

私自身、専門は機械学習とかアルゴリズムなんですが、地方の婚活支援事業者から「せっかくデータがあるから活かせないか」と声がかかったのがきっかけです。

論文を書くためのメインストリームの研究ではなく、ある意味“課外活動”だったんですね。

ただ実際に関わってみると、人がどう出会ってどう興味を持っていくか――その仕組みが、研究者目線でも非常に面白いと感じました。

結婚・恋愛の悩みが深刻化している時代背景もありますよね。

少子化はどんどん進み、婚活市場はある意味“末期的”な雰囲気がただよっています。

アプリも相談所も乱立しているのに、実際には強者総取りといわれ、苦戦する人が多い。

そこをどう変え得るかが非常に興味深かった。

愛媛県で先行事例が生まれたワケ――“ボランティア”と“AI”の化学反応

— 愛媛県の婚活支援システムが、全国で先駆けて進んでいたそうですね。

はい。

愛媛県の法人会が少子化対策に取り組んでいく中で、やはり「お見合いイベントをやるにしても紙ベースじゃもう限界がある」ということで、思い切ってデジタル化を導入したんです。

15年くらい前だったと思います。

同時に、“ボランティアさん”がお見合いのサポートやお見合い後の相談も行うという手厚い体制で動いていました。

ここの局長さんがずいぶんと先見の明のある方で、「本気でなんとかしないと地域経済が成り立たなくなる」という危機感が強かったんです。

イベント管理や申し込み情報をデジタルで一元管理し始めたのですが、行政が運営する婚活としては当時珍しかったと思います。

— 普通の行政婚活は紙の書類が多いですし、そこまで本腰を入れるところは少なかったですよね。

本当に珍しかったと思います。

このシステムのおかげで様々なデータが蓄積され、数年後に「このデータを使ってAIで何かできないか?」という依頼が宇野のところに来たのです。

はじめはメールのやり取りを分析して、上手なアドバイスができるような知見をたくさん見いだして欲しい、などの大きな期待があったのですが、当時はchatGPTのような技術もなく、できそうもない。

そこで別のアプローチをいろいろ模索する中で、「ユーザの行動データをもとにした推薦システム」を作ったんです。

“上位数割が総取り”の婚活現場――アルゴリズムで変わるか?

— 編集部としても、マッチングアプリなどで“ごく一部の人気会員だけが大量の申し込みを受け、その他大勢はほぼ成立しない”という話をしばしば聞きます。AIレコメンド導入で、そこは変化したのでしょうか?

「従来は男性が一方的に女性へ申し込む」という構図が少し崩れました。

AIが「あなたにおすすめの男性はこの人です」と女性ユーザーに提示すると、女性が“申し込もうかな”と思うケースがけっこうあったのではないかと思います。

一般に、女性は男性に対する要求が多い、と言われていますが、推薦システムはユーザの条件付けを一切考慮していないのです。

たぶん、女性が「自分から声をかける」心理的ハードルが下がったのではないかと思います。

— 男性から女性へのアプローチが圧倒的に多いのが普通ですが、女性から男性への申込み数が増えた?

そうなんです。

愛媛県のデータを見ても、推薦システム導入前はほぼ男性→女性の一方向でした。

導入後に女性が申し込む割合が増え、そこに「断らない男性心理」が加わってカップリング率が大幅に向上した。

これは「スペックが合う相手をAIが見つけてくれる」というテクニカルな話よりも、「背中を押す存在」としてのAIが女性に行動変容をもたらしたのではないかと思います。

AIの本質は“人を傷つけない後押し”――女性からのアクションが増加した理由

— 確かに、地方やシャイな方にとって、自分からアプローチするのはハードルが高そうです。なぜAIが仲介すると気軽に申し込めるのでしょうか?

自分の意志で誰かにお見合いを申し込んで断られると、自分が否定された気持ちになってすごくショックを受ける、という話を聞きます。

他にも、仲人さんに勧められた人に対しても、断られた場合“自分が恥ずかしい”とか“仲人さんに悪い”とか、いろんな感情がわくこともあるかと思います。

でもAIからの提案だと、仮にお断りになっても「AIが選んだ方なので、自分が悪いのではない」と思って、ショックがやわらぐ方もいらっしゃるようです。

成婚された方の「AIのお勧めなので、自分が傷つく心配なく申し込めるなと思えた」という声もありました。

こういう心理的な後押しが、男性からの申し込み一辺倒という構図を崩せたんですね。

— なるほど。“傷つきたくない”という心理的な守りを、うまくほぐしてあげる役割なんですね。

ええ。

一般の婚活サイトでは、ユーザの好みやプロフィール、価値観に関する質問などから、お相手を検索したり、AIが推薦を行ったりします。

しかし、これらが結婚で一番重要なところであるなら、もっと結婚率は上がってると思うのです。

でも、実際そうはなってない。

周りを見れば、趣味が違う、学歴が違う、出身地や文化が違う、性格が違う、こういうカップルはいくらでもいますし、そういう方々もまあまあ幸せに生きていると思います。

つまりはそういう検索ができるようになっても、まだなんか大事なことがあった、一歩踏み出すためには障壁が残ってる、ということなのだと思います。

どういう働きをしているのかはわかりませんが、AIのお勧めがその背中をそっと押すくらいのことができているのではないでしょうか。

“キラキラ結婚観”に惑わされないために――本当に多様化は進んでいる?

— SNSや雑誌などで“年収800万円以上”“港区女子がどうのこうの”という夢のような結婚観が拡散され、結果的に競争が激化している印象があります。ただ、先生曰く「実は若い世代の結婚観はすでにアップデートされている」と。

そうですね。

私が他の専門家から聞いた話によると、既に結婚しているカップルでは、姉さん女房や男性の年収が少ないことも多いようです。

昭和の結婚観や、いわゆるSNSで目立つキラキラした結婚観にははまらない方々はとても多い。

一方で、“結婚していない層”の意識調査だと「男性は高学歴・高収入」「女性は若いほうがいい」と、ちょっと古い(あるいはキラキラな)条件が出ています。

「お相手は高収入がいいですか、貧乏がいいですか」と聞かれたら、普通は高収入のほうがいいかなあ、と答えると思いますので、どこまで本気で言ってるのかはわからないのですけど、データにしてしまうと圧倒的に見えてしまうのは良くないですね。

— 周囲でみても、実際に結婚した人は意外と肩書きや年収より「安心感」とか「価値観のフィット感」を重視している気がします。メディアやSNSで見える世界とは少し違う、ということでしょうか。

SNSや雑誌には「注目が集まる」ネタ、つまり“キラキラで映える結婚像”ばかり出てきてしまいますので、みなさん等しく、このキラキラ結婚観の強い光に常に照らされ続けていると思います。

この状況で「自分はこういう人とこういう結婚がしたい」という考えを、特定の相手もいない状況で、持ち続けることは大変難しいと思います。

特にうまくいっていなくて弱ってるときほど「キラキラ結婚観の理想と今の自分」「キラキラ結婚観での理想のお相手と自分が出会うお相手」の大きなギャップに苦しむことになるかと思います。

こうやって苦しんでいるときに、親世代などから、古い価値観につながるようなことをちょこっと言われたり、お相手探しに対する態度にちょっとものを言われたりすると、グサっと来たりカチンと来ててしまうこともあるかと思います。

でも実際の結婚は多様で、女性が高収入だったり、共働きで家事分担してたり、世帯によって色んな形があるんですけどね。

出会いを増やしても意味がない?――それより重要な「興味を持つ力」

— マッチングアプリはまさに出会いが爆発的に増えたサービスですが、それが少子化改善につながっているかと言われると微妙なところです。

私が感じるのは、「出会い」自体は増えても「相手に興味を持つ」ところがうまくいかなくてストップしてしまう人が多いのではないかと思っています。

昔は「結婚しないと生きていけない」とか「一人前と見なされない」のような社会構造や風潮がありました。

そこで強制力が働いていた分、なんとしても結婚しなければ、という意識があって、そのために結婚する人は多かっただろうと思います。

でもいまは、“結婚したいと思わなかったら、結婚しなくてもいい” のです。

昔だったら、結婚相手に高い望みを持つのは生きるか死ぬかの問題だったかもしれませんが、現在は「理想的な相手と結婚できないのなら、結婚はしない」という生き方でもいいのです。

人の生き方に対して、周りがとやかく言うものではない。

しかし実際は、お金持ちと結婚したいから、お金持ちと出会ったら結婚する、とはならない。

結婚したいのに結婚できない多くの人は、条件的にはさほど文句がない人といくら出会っても、なかなかカップリングにいたらないように、データからは見えます。

いろいろな人と出会っても、なかなか結婚しようとは思えない。

結婚するかどうかはともかく、知り合いになってみよう、友達になってみよう、結婚相手としてちょっとお試しで付き合ってみよう、なかなかこう思えないのではないかと思います。

「条件的にもいい人だけど、気に入らなかった」という話はたくさん聞きますが、「気に入った人なのだけど、(年収など)条件が悪いからやめた」という話はほとんど聞かない、という観察も、この仮説を支持しているかと思います。

— いわゆる「人数だけ集めればOK!」というイベント(街コンなど)も、結局は“興味を持ち合う”段階に行ける人が限られていますよね。

そうなんです。

結局、人数が増えても「わーっと人がたくさんいるな」と感じるだけで、けっきょく条件検索で絞り込んだ一部の人しか見ないようなことにもなりかねません。

出会いの総量を増やすマッチングアプリの他にも、ちゃんとこういう利用者の心の側面にフォーカスしたカウンセリングやコンサルティング的なことをする、仲人や結婚相談所もあるわけです。他人に興味を持てる人、そういう力を持っている人ならば、そこそこ条件をクリアしている人と、関係を作ってみようかな、と思えると思うのです。

なかなか興味を見つけられない人は、なかなかカップリングできないのかな、と。

自己紹介は“心”を語る――AI以上に“人間”が活躍する領域

— 先生は“自己紹介”が大事だと強調されていました。具体的にはどんなアプローチが効果的なのでしょうか。

結婚相談所やイベントなどでよく聞く自己PRは、「仕事は○○で、休日は買い物や映画が好き。性格は明るいです」みたいな、いわゆる“カタログスペック”的な書き方が多いですよね。

これを読んでも“ふんふん、そうなんですね”で終わってしまうことも多いでしょう。相手に「へえ、それでどんな感じなの?」と興味を持って質問してもらえる材料に乏しいと思います。

人間、自分の知らないことには興味を持つのは難しいものです。

じゃあ、相手に対して、自分が知ってることってなんだろう、と考えると、もっともよく知っている、共通点があるのは、考え方や感情の部分だろうなあと。

嬉しい気持ち、悲しい気持ち、面白がる気持ちはだれでも持ってますし、そういう話は、しているほうも聞いている方も楽しい。

学問の難しい話も、「研究者がどういう人生歩んで、いかに不思議がって、面白がってるか」という感情や気持ちの話にすると、とたんに面白くなりますから。

そこで私たちが試したのが、「自分の考え方や感情にフォーカスした自己紹介」です。

例えば、●●という仕事をしています、と言ったら、「どうしてこの仕事に就いたのか? その仕事の面白さや辛いところは何か?」とか、映画の話題だったら、「どういう作品のどんなシーンに感動したのか、どうして感動したのか?」を語るようにするのです。

自己紹介される方も、単にふーん、というのではなく、こういう「物事の動機、考え方、面白さ」を聞くようにするのです。

愛媛県の婚活セミナーで一回この自己紹介方法を紹介するイベントをしたことがあるのですが、大変好評で、なんかうまくいけそうな実感をお持ち帰りいただけたかと思っています。

実際、参加者の一人、2年くらいカップリングできなかった方が、この方法を使って翌日すぐカップリングできたという事例もあります。

つまり、「感情や心を見せる」ことが、相手に興味を持ってもらえる秘訣だと思いますし、同時に相手にその質問をすることで「自分が相手に興味を持てるようになる」効果があると思います。

こうなると、会話も大変盛り上がりますしね。

— プロフ動画や“価値観の見えるプロフィール”が標準機能化すれば、スペック比較だけに埋もれにくくなりそうですね。

そう思います。

アプリや婚活サイト側が、テキストだけでなく短い自己紹介動画などで“心を語れる”仕組みを推奨してくれたら、みなさんが婚活をしているときの気持ち、人とふれあってる実感とかは、ずいぶん変るんじゃないかなあ、と思います。

これはAIがどうこうというより、“人間が人間に興味を持つ”というシンプルな部分の話なんです。

「結婚しなくても死なない」時代に――婚活サービスはどう変わる?

— 現代は女性も男性も“結婚しなくても割と生活できる”世の中になりました。だからこそ、結婚の意味が問われますよね。

そうなんです。

愛媛県の婚活委員会でも「今時の結婚のメリットは一体なのか、もう一回既婚者含めてちゃんと考えてみよう」という議論が行われました。

結局、行き着いたのは、「心の拠り所を得られる」「自分を一番理解してくれる人」「誰かと一緒に家族として生きる安心感」など、精神的なところが大きい。

昔みたいに「食べていくため」ではなく、「一緒にいることで充実する、お互いをサポートするのが嬉しい」という関係性を持つ喜びでした。

いわゆるキラキラした結婚観とは、だいぶ違うなあという印象です。

我々はまだしていませんが、きっと「結婚しないことのメリット」に関しても、同じ議論があると思います。

今は、「自由」「責任がない」「めんどうがない」など「結婚の否定」という軸でしか考えられていないように思います。

単身で生きることのメリットをもう一度考え直したら、もう少し精神的な豊かさに結びつく何かを、しっかりと言葉にできるのではないかと思います。

— 地域やコミュニティとの連携で、多様な選択肢を用意する必要がありそうですね。

そう思います。

すでに「単身女性向けのコミュニティサービス」を構想している方々とも私、協力しているんですが、婚活だけにとらわれず“老後の生活不安”も包括して支える仕組みを考えようという動きもあります。

いずれにせよ、結婚相談所やマッチングアプリも “条件を満たす人を提示する” “状況や性格や価値観が似ている人を紹介する” だけではなく、多角的なライフデザインの相談にのるコンサル的な役割が求められてくるんじゃないでしょうか。

編集後記

「婚活パラダイス」編集部が今回のインタビューを通じて改めて感じたのは、“出会いはあっても興味を持てなければ意味がない”ということ。

かつて結婚が必須だった時代は、意地悪く言えば「仕方なく」でも結婚しやすかったのかもしれません。

しかし現代は違います。

女性が男性より年収が上になることや、年齢差を逆転することも当たり前の時代になってきました。

だからこそ「人間としての魅力を見せる・感じる」プロセスがすべてです。

宇野教授が携わった愛媛県の事例が象徴的でした。

AIレコメンド自体のテクノロジーも大切ですが、本質的には“AIの助言なら申し込みやすい”という心理的ハードルの低減が大きなカギでした。

さらに、自己紹介で心を伝えるという基本スキルを学ぶだけで一気にカップリングにつながる人も出た。

つまり、現代の婚活は「いかに興味を持ってもらえるか、相手の心に興味を持てるか」。

それができなければ、いくら出会いが増えても“虚しさ”ばかりが積み重なる――そんなメッセージを強く受け取りました。

結婚の意味がアップデートされる時代。

自分が「本当にどんな暮らしをしたいか」「どんな相手と心地よい関係を築きたいか」、そして「どうしたら相手の心を動かせる自己紹介ができるか」。

ぜひ、このインタビューをきっかけに考えてみてください。